Il MUSME di Padova, conosciuto anche come il Museo della Storia della Medicina, è un museo interattivo e multimediale unico nel suo genere. L’ho scoperto per caso grazie al passaparola di un’amica e da allora ci sono tornata più volte.

La scelta non è casuale. Padova ha una lunga tradizione a riguardo e per questo motivo la scuola medica patavina ha giocato un ruolo importante in passato.

Ti consiglio di abbinare la tua visita a Palazzo Bo, lo storico edifico dell’Università di Padova dove si trova anche tra i più antichi teatri anatomici, insieme a quello di Bologna.

Il complesso dell’ex ospedale San Francesco Grande

Il MUSME occupa gli spazi dell’ex ospedale San Francesco Grande, in uso dal 1414 al 1798, il primo e il più importante della città.

L’ospedale fu fondato dai coniugi Sibilia de’ Cetto e Baldo Bonafari da Piombino nel 1414 e dalla seconda metà del Cinquecento gli studenti della facoltà di medicina iniziarono a fare pratica proprio qua tra i pazienti di questo ospedale.

L’attività all’interno dell’Ospedale San Francesco Grande smise nel marzo 1798 quando venne spostato tutto nel nuovo Ospedale Giustinianeo.

La struttura faceva parte di un complesso che includeva l’omonimo convento e la vicina chiesa di Santa Margherita: l’intero complesso era un agglomerato di edifici ad uso laico e religioso.

Il nome “San Francesco Grande” fu che più veritiero dato che comprenda diversi fabbricati, chiostri, cortili, giardini e broli oltre la confraternita di Santa Maria della Carità.

Una curiosità è che l’intera struttura venne costruita ex novo e i vari usi non si adattarono ad antichi spazi. Piuttosto l’incontrario: nel giro di pochi anni l’edificazione dei diversi palazzi venne fatta in base alle diverse necessità.

L’ospedale San Francesco Grande

La zona in cui è stato costruito l’ospedale era ancora caratterizzata da grandi spazi verdi ma con un progetto già concreto nell’aria: trasformarla in una zona abitabile.

Per questo motivo, si pensa che l’ospedale servisse soprattutto e principalmente agli abitanti del quartiere. Questo non escludeva l’ospitalità a pellegrini, viandanti e senzatetto.

L’Università di Padova e la rivoluzione scientifica

Padova è stata al centro di un importante cambiamento scientifico, diventando la culla della rivoluzione scientifica tra il Quattro e il Cinquecento, soprattutto nel campo medico.

In questo periodo si sono susseguite scoperte, rivoluzioni, successi e diversi cambi di rotta che hanno lasciato il segno, dando il via alla scienza moderna.

Fino al Rinascimento è stata praticata la medicina risalente al V secolo a.C. proposta da Ippocrate e quella del II secolo d.C. di Galeno. Il corpo umano era visto più come una riproduzione del cosmo con le sue analogie: non erano considerate la fisiologia e l’anatomia umana.

Dal Cinquecento in poi la scienza cambia visione, mettendo in discussione l’ipse dixit di Aristotele e di tutti gli scienziati del passato. Galileo Galilei fu colui che cambiò rotta grazie al metodo scientifico sperimentale, una nuova visione scientifica che si distaccò completamente dal passato.

Perché proprio Padova?

Grazie alla libertà data dalla Repubblica della Serenissima, studenti e professori ebbero la possibilità di sperimentare tutte le novità.

La nuova didattica prevedeva l’osservazione diretta e la relativa pratica clinica.

Questa libertà di pensiero e di ricerca fece si che l’università patavina arrivò ben presto a grandi scoperte anatomiche, fisiologiche, patologiche e alla relativa terapia per curare i pazienti.

Cosa vedere nelle sale espositive

Il percorso inizia con il racconto dedicato alla Rivoluzione Scientifica e al ruolo che l’università di Padova ebbe nel corso dei secoli. Nella seconda sala si approfondisce invece la sede del MUSME stesso con la storia dell’ex Ospedale di San Francesco Grande.

Mi sono divertita molto con i “portoni virtuali“: in queste due sale incontrerai Galileo Galilei, Sibilia de Cetto e Giovanni Battista Da Monte.

La loro particolarità è nel fatto che potrai ascoltare gli stessi diretti interessati raccontare la loro storia e gli eventi. E lo fanno conversando con un “essere umano” contemporaneo: un incontro tra passato e presente.

In tutto il museo ce ne saranno ben sette; non dovrai far altro che bussare ai diversi portoni per trovarti a tu per tu con i grandi personaggi scientifici che hanno caratterizzato Padova.

L’allestimento poi continua al secondo e al terzo piano.

Come è fatto il corpo umano?

Sai come è il corpo umano? Attraverso l’anatomia è possibile conoscere il corpo umano e la sua morfologia. Il padre dell’anatomia moderna è Andrea Vesalio, nato nel 1514 a Bruxelles e laureato proprio a Padova nel 1537.

Cosa ha fatto di importante?

- Ha rivoluzionato l’approccio all’anatomia umana e il suo modo di insegnarlo.

- Promuove l’osservazione diretta dei corpi umani, una grande novità per l’epoca.

- Pubblica manifesto della moderna anatomia, De Humani Corporis Fabrica, nel 1543: le tavole correlate sono state copiate dal corpi umani reali.

Dal Portone Virtuale, lo stesso Vesalio dà il suo punto di vista sull’importanza della rivoluzione nella didattica dell’anatomia umana.

La visita nella sala alterna reperti anatomici, sia antichi che contemporanei, a un display interattivo dove mettere alla prova la nostra conoscenza del corpo umano.

Come funziona il corpo umano?

La scienza che studia il funzionamento del corpo umano è conosciuta come “fisiologia umana”.

A cavallo tra il Cinque e Seicento Santorio Santorio e l’inglese William Harvey si trovano a Padova, dove fanno alcune scoperte interessanti.

- Antonio Santorio crea nuovi strumenti di misurazione fisiologica grazie alle nuove scoperte nel campo della fisica.

- William Harvey scopre e dimostra come il sangue circola nel corpo umano. Con le sue teorie ha messo in discussione quelle di Galeno, il medico greco più noto dell’antichità.

Stavolta è lo stesso Antonio Santorio che dal Portone Virtuale ci racconta le sue teorie e quelle di Harvey attraverso le loro scoperte ed invenzioni.

Puoi fermarti al pannello interattivo dove potrai fare domande e riflettere sui temi trattati.

Come si guasta il corpo umano?

Le malattie vengono studiate attraverso la “patologia”. Fino a questo momento era in voga la “teoria degli umori” dove, attraverso l’equilibrio del sangue, la flemma, la bile gialla e bile nera dipendeva il meccanismo del corpo stesso.

Nel Settecento, Giovanni Battista Morgagni intuisce che ogni sintomo del paziente è da associare ad un malore ben specifico. Questo lo nota attraverso le lesioni organi osservati dopo la morte della persona.

Da questa scoperta nasce finalmente un metodo scientifico nelle metodologie diagnostiche. Ed è lo stesso Morgagni che ce lo spiega attraverso il Portone Virtuale.

L’esposizione della sala è suddivisa in due parti:

- su una parete c’è un’infografica che spiega alcune tra le malattie epidemiche più gravi, tra cui anche il recente Coronavirus. Ci sono dei microscopi virtuali che ci permettono di osservare meglio i virus.

- Sulla parete di fronte, sono riprodotti degli strumenti per permettere al visitatore di simulare l’ascolto dei rumori di alcune patologie. Attraverso un gioco è possibile associare il corretto agente patogeno alla relativa malattia.

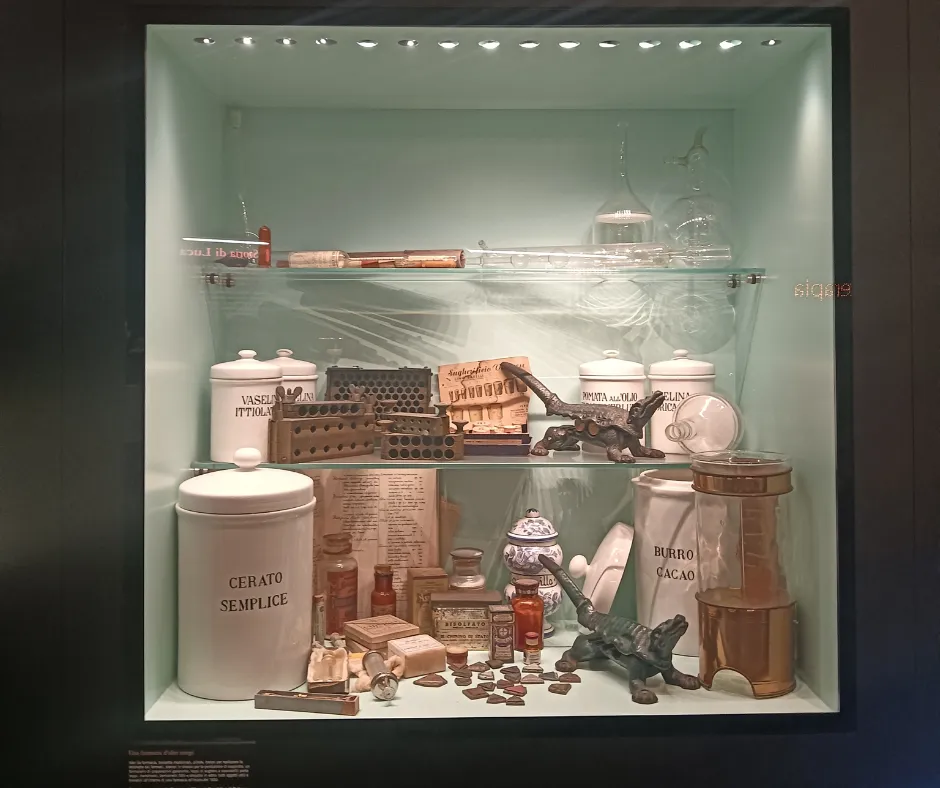

Come si cura il corpo umano?

Grazie alla terapia è possibile curare il corpo umano. E come si faceva?

- Nel 1545 nasce a Padova l’Orto Botanico: è considerato il più antico “orto medicinale” universitario al mondo. L’obiettivo era quello di insegnare ai futuri medici lo studio delle diverse piante e le loro funzioni, per sfruttarne le proprietà terapeutiche.

- Con i progressi scientifici la chirurgia non è più in mano ai barbieri-cerusici ma piuttosto ai medici.

- La farmacologia e le tecniche chirurgiche continuano tutt’ora a fare passi da gigante per dare maggiori successi nel campo terapeutico.

Dal Porte Virtuale puoi conoscere uno dei primi prefetti dell’Orto Botanico di Padova: Prospero Alpini racconta di come si sono evolute nel tempo la farmacologia, la chirurgia e la profilassi.

Lo puoi conoscere meglio al Museo Botanico all’interno dell’Orto Botanico patavino.

In questa sezione mi hanno impressionato l’antica macchina ortopedica a grandezza naturale!

Teatro Anatomico Vesaliano

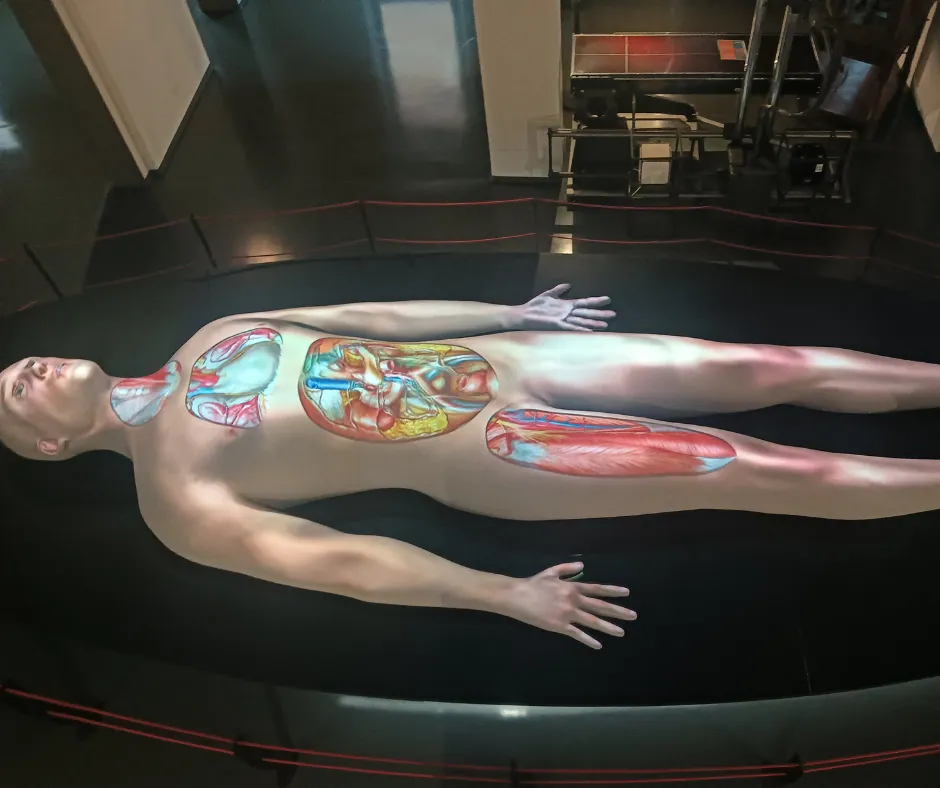

Non passa inosservato l’omone del MUSME, così chiamato amichevolmente durante le visite da parte dei più piccoli.

E’ un modello di corpo umano lungo 8 metri: la sua caratteristica è quella di spiegare come è fatto il corpo umano. Lo fa attraverso delle proiezioni mappate sul suo corpo e lui stesso che racconta il tutto filo per segno.

Lo potrai ammirare dall’alto attraverso le otto nicchie, all’interno delle quali potrai approfondire gli organi e gli apparati del corpo umano. Sono esposte immagini tridimensionali e accompagnate da reperti antichi.

Come visitare il MUSME?

Ho visitato diverse volte il MUSME di Padova e ogni volta mi sono divertita come non mai: mi sono sempre persa volentieri ad ascoltare l’uomo Vesaliano. Troverai anche l’angolo dei selfie insieme ad uno scheletro (non so quante foto ho nella mia memoria!).

E’ una visita che consiglio sia agli adulti che hai più piccoli: spesso tutto è descritto in maniera leggera con dei punti interattivi divertenti, nonostante l’argomento serioso.

Per la visita considera almeno due ore: ci vogliono tutte!

- Il Museo della Storia della Medicina è aperto da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 19, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.

- Il biglietto interno costa 12 € e ci sono delle riduzioni.

- Il MUSME si trova in via San Francesco 94 a Padova.

Se ti interessa l’argomento, a Bologna ho seguito un percorso simile visitando il SMA Sistema Museale di Ateneo.

Ti piacerebbe inserire il MUSME in un itinerario culturale a Padova? Posso aiutarti a organizzare una visita personalizzata che unisca scienza, arte e storia. Scrivimi!